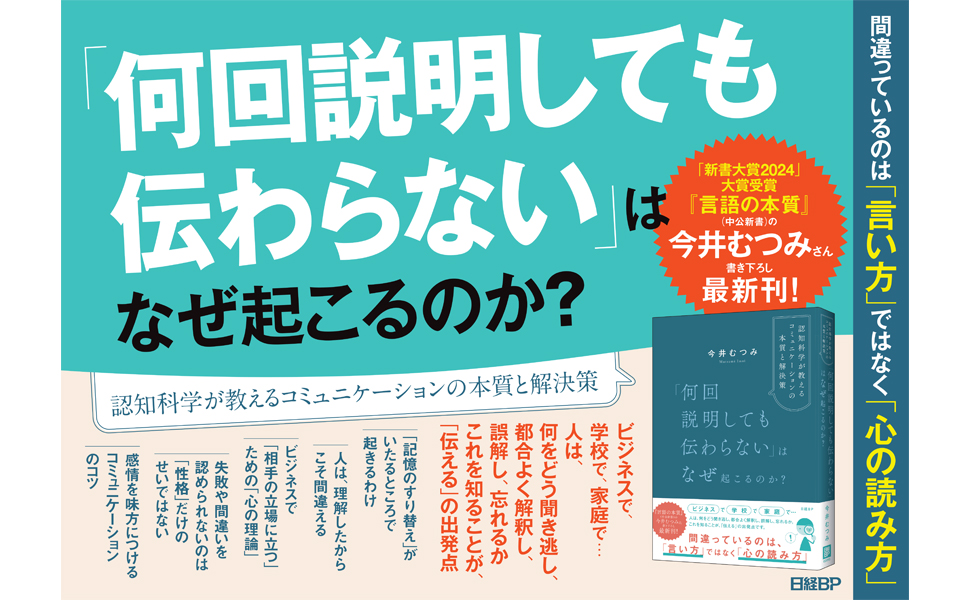

認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策

【★売れてます! 発売1週間で3万部突破!】

『言語の本質』(中公新書)で

「新書大賞2024」大賞を受賞した

今井むつみ氏の書き下ろし最新刊!

間違っているのは、「言い方」ではなく「心の読み方」

ビジネスで 学校で 家庭で ……

「うまく伝わらない」という悩みの多くは、

「言い方を工夫しましょう」「言い換えてみましょう」

「わかってもらえるまで何度も繰り返し説明しましょう」では解決しません。

人は、自分の都合がいいように、いかようにも誤解する生き物です。

では、都合よく誤解されないためにどうするか?

自分の考えを“正しく伝える”方法は?

「伝えること」「わかり合うこと」を真面目に考え、

実践したい人のための1冊です。

目次

はじめに 認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策

第1章 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない

「人と人は、話せばわかり合える」ものなのか?

「話せばわかる」とはどういうことか?

「話せばわかる」の試練――記憶力の問題

人の記憶はどこまで「曖昧」なものなのか

「相手にわかってもらえる」を実現する方法を考えよう

第2章「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、

いったい何が起きているのか?

「言えば伝わる」「話せばわかる」を裏側から考える

言っても伝わらないを生み出すもの①「理解」についての2つの勘違い

言っても伝わらないを生み出すもの②「まんべんなく公平に見渡す」ことはできない、視点の偏り

言っても伝わらないを生み出すもの③「専門性」が視野を歪ませる

言っても伝わらないを生み出すもの④人間は「記憶マシーン」にはなれない

言っても伝わらないを生み出すもの⑤言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく

言っても伝わらないを生み出すもの⑥「認知バイアス」で思考が止まる

様々な思い込みと認知バイアス

第3章「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには?

ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか

「相手の立場」で考える

ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「心の理論」

ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「メタ認知」

「相手の立場」に立てる人のコミュニケーション

「感情」に気を配る

感情を味方につけるコミュニケーションのコツ

「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ

「伝わる説明」を、具体と抽象から考える

「意図」を読む

第4章 「伝わらない」「わかり合えない」を越える

コミュニケーションのとり方

「いいコミュニケーション」とは何か?

「コミュニケーションの達人」の特徴① 達人は失敗を成長の糧(かて)にしている

「コミュニケーションの達人」の特徴② 説明の手間を惜しまない

「コミュニケーションの達人」の特徴③ コントロールしようと思わない

「コミュニケーションの達人」の特徴④ 「聞く耳」をいつも持つ

終章 コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために

ビジネスの熟達者とコミュニケーション

ビジネスの熟達者になるための「直観」

今井むつみの「『何回説明しても伝わらない』はなぜ起こるのか?」を読了。

妻と息子が度々口論になるので、その原因と対策のヒントを求めて購入。

二人の間で何が起こっているのかが見えてきましたよ。この本、中々実用的です。#読了 pic.twitter.com/oF1VrRUIds— 白フクロウ (@d60uy) June 9, 2024

「認知バイアスや言葉の言い換えなどについて書かれた本は、これまでにも多く出版されています。

すべての本を手にしているわけではないので、言い切ることはできませんが、知識やハウ・ツーに

偏り気味だった印象があります。この本の中では、具体と抽象について触れてくれています。具体的

なハウ・ツーに偏りすぎれば、実際の多様な場面での応用が利かなくなります。共通部分を抽出して

まとめた抽象に偏りすぎれば、具体的な場面で使うことが難しくなります。実際には、具体-抽象

どちらかに振れるという極端なことはなく、具体と抽象を行ったり来たりしながら周囲と関わっている

のだと思いますが、具体と抽象をどのように使い分けているのかを意識できていることがたいせつですね。

この本の特長は、こうしたことを丁寧に説明してくれながら、コミュニケーションの背景にあるもの

…本質…に触れてくれているところではないでしょうか。

コミュニケーションを改善するための”答え”ではなく、考える”ヒント”をたくさんもらえます。」「対策については少し物足りなかった。

『相手の立場になって考えましょう。』

はビジネスの基本中の基本で、この意識だけでは課題は解決しない。とはいえ、この本の主旨はなぜ起こるか?

であり、どうすれば良いかの部分はおまけ的なのであろう。

手に取った目的を達成してスッキリする私に取っては良書だ。」「コミュニケーションが苦手という意識を持っていると、どうしても「どんな話し方をすべきか」と考えてしまう。「話し手」の立場に立って、コミュニケーションを考えてしまうのだ。この本を読んだ後に決めたことは、「まずは聞き手からはじめよう」ということだ。」

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0d4632f9.a6ef6733.0d4632fa.1e533800/?me_id=1213310&item_id=21256534&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0951%2F9784296000951_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)