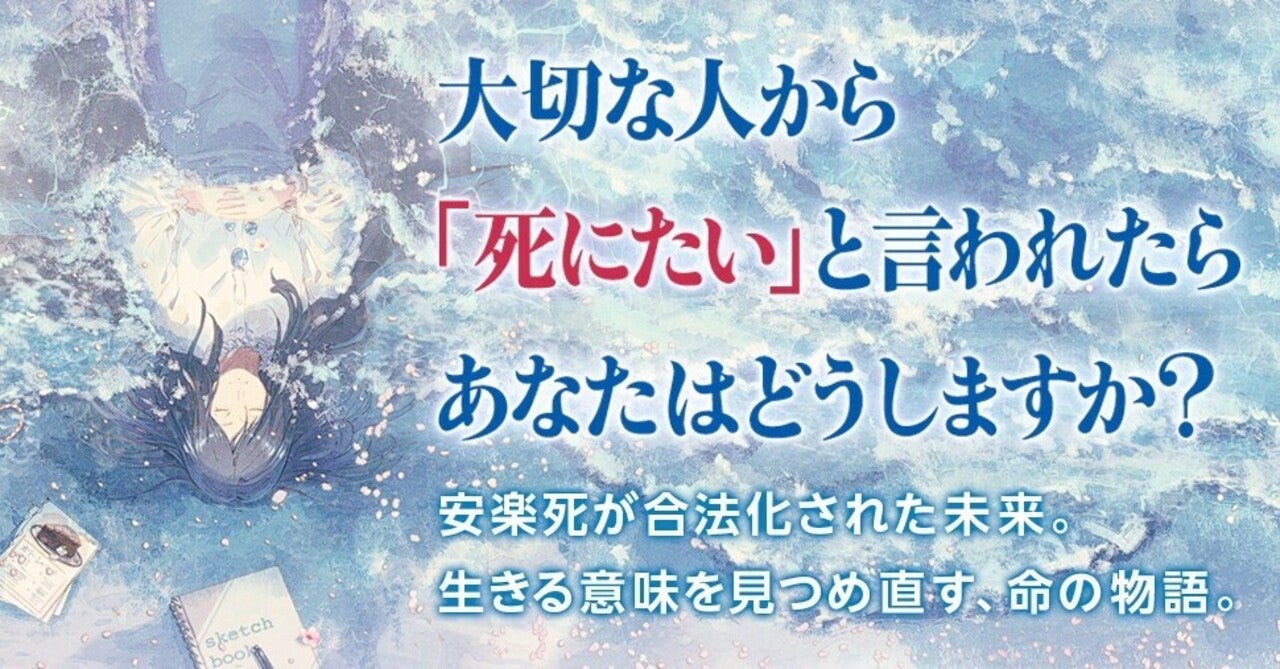

波打ち際で海水に身を浸し、仰向けになって目を閉じている女性。

両手を腹の上で組み、安らかな表情をして、眠っているのか、それとも死んでいるのか。

どちらでもあり、どちらでもないかのような静謐な空気が漂っている。

『レゾンデートルの祈り』(楪一志:著、ふすい:イラスト/KADOKAWA)はイラストレーター、ふすいさんの手による表紙に、まず目が奪われる。

そして読みはじめるやストーリーに心が奪われる。

Contents

2035年…近未来の日本

JARS(ジャルス)という名の感染症のまん延をきっかけに、安楽死が合法化された2035年の日本。

この制度により自死は減ったものの、死を望む人の数自体が減ったわけではない。

国民は一生に一度だけ安楽死の申請ができることになっており、その際に最低10回、アシスターとの面談を行う義務がある。

安楽死希望者と面談し、できうる限り死ぬのを思い留まってもらう職業「アシスター(人命幇助者)」。

主人公の遠野眞白は新人アシスターである。

これは、彼女が5人の安楽死希望者と出会い、対話し、生と死について想いを巡らせていく物語。

舞台は、美しい湘南の海で知られる神奈川県の江ノ島界隈。

瑞々しい自然や、ノスタルジックな趣のある観光地の細やかな描写が、SF的な設定にリアリティを添えている。

アシスターの養成学校を卒業したばかり、弱冠ハタチの眞白にとって、受け持つ安楽死希望者の多くは年上だ。

自分よりも長い年月を生きてきて、経験も積んできた。

そのうえで死を希望した。

そんな、いわば人生の先輩たちに対して、いくら言葉を重ねて生きるようにと促しても、きっと説得力は持ち得ない。

責任感が強く聡明な眞白は、それを承知している。

だから悩む。

どうやったら彼らの心に希望の光を灯せるだろうか……と。

愛する相手との別れを余儀なくされた者、社会とのつながりを感じられず孤立する者、生きることそれ自体が苦しくて仕方がない者。

眞白の前に現れる安楽死希望者たちは、それぞれに切実な理由から死に救いを求めている。

#読了

『レゾンデートルの祈り』“死にたいわけではなくて……死ぬ理由が、生きる理由を少し上回っただけの人もいます”

(作中より引用)面白かった!三話目と四話目が好き╭( ・ㅂ・)و̑ ✨ pic.twitter.com/FDrCBoCZGj

— ウタ (@OJ4mBUCsXtwpKfP) July 16, 2021

死ぬ以上に生きていくのが怖い

ある安楽死希望者は眞白に言う。

死ぬのは怖い。

だがそれ以上に生きていくのが怖い。

実感のこもった言葉である。

生きていくのは怖いこと、苦しいこと。

そんな痛苦を味わうくらいなら自ら生をリセットする方がまだまし。

そう主張する安楽死希望者に対し、眞白は自分がアシスターになった理由を語る。

「生きたい気持ちが残っているのに死を選択する――そのような人の拠り所になりたい」と。

実は眞白自身も過去に大切な人を喪っていた。

その人の拠り所になれずに死なせてしまったことに、ずっと贖罪の気持ちを抱いている。

『生きてください』でも、『死なないでください』でもない。

眞白はただひたすら彼らの心に寄り添おうとする。

その想いが届いて踏みとどまってもらえることもあれば、眞白の力及ばずに、とうとう安楽死を遂げてしまう人もいる。

その点で本作は実にヘヴィである。死を通して生を描くというテーマにふさわしい重たさだ。

もしも今、あなたが生きづらさを感じていたり、苦しさ、しんどさを抱え込んだりしているならば、ぜひ読んでみてほしい。

救われる、とまでは言わない。

だけどひょっとしたら少しでも、心が楽になるかもしれない。

眞白さんの幸せを数える部分では、確かに人は不幸な事ばかり数えて幸せだった事、幸せな事を当たり前だと疑わないな。と思いました

安楽死については正解はないと思います。その中で眞白さんの安楽死希望者への向き合い方がとても素敵です

是非、沢山の方に読んで貰いたいです— 帆波 (@Honami_book) July 13, 2021

『レゾンデートルの祈り』楪一志(著)、ふすい(イラスト) KADOKAWA (2021/6/25)

こんなに苦しいのに、生きる意味ってなんだろう。

「あなたも、生きたくても生きられないのでしょうか」

2035年、神奈川県・江ノ島の<ラストリゾート>。

この場所で遠野眞白が出会う人は、誰もが「死にたい」と願っている。

安楽死が合法化された日本。

人命幇助者<アシスター>の眞白は、死に救いを求める人々と正面から向き合う。

暗闇の奥底に微かな「生きたい」があると信じ、希望の光を照らしたい。

もう二度と、あの日の後悔を繰り返さないために。

苦しくても、生きる理由を見つめ直す。

新鋭作家が紡ぎだす、切なくも温かい命の物語。

「本当に素敵なお話な上読みやすい作品でしした。「生きたくても生きれない人もいる」というよく耳にする言葉。わたしはずっと違和感を覚えていました。しかしこのお話を読みはっと気付かされる部分がありました。生きづらく死にづらい今のこの世の中にぴったりなお話。本当に素敵なお話なので多くの人に読んでいただきたい本の一つになりました。」

|

|