FM_STATIONとシティポップ!80年代はクルマとカセットとリゾートが蜜月だった

目次

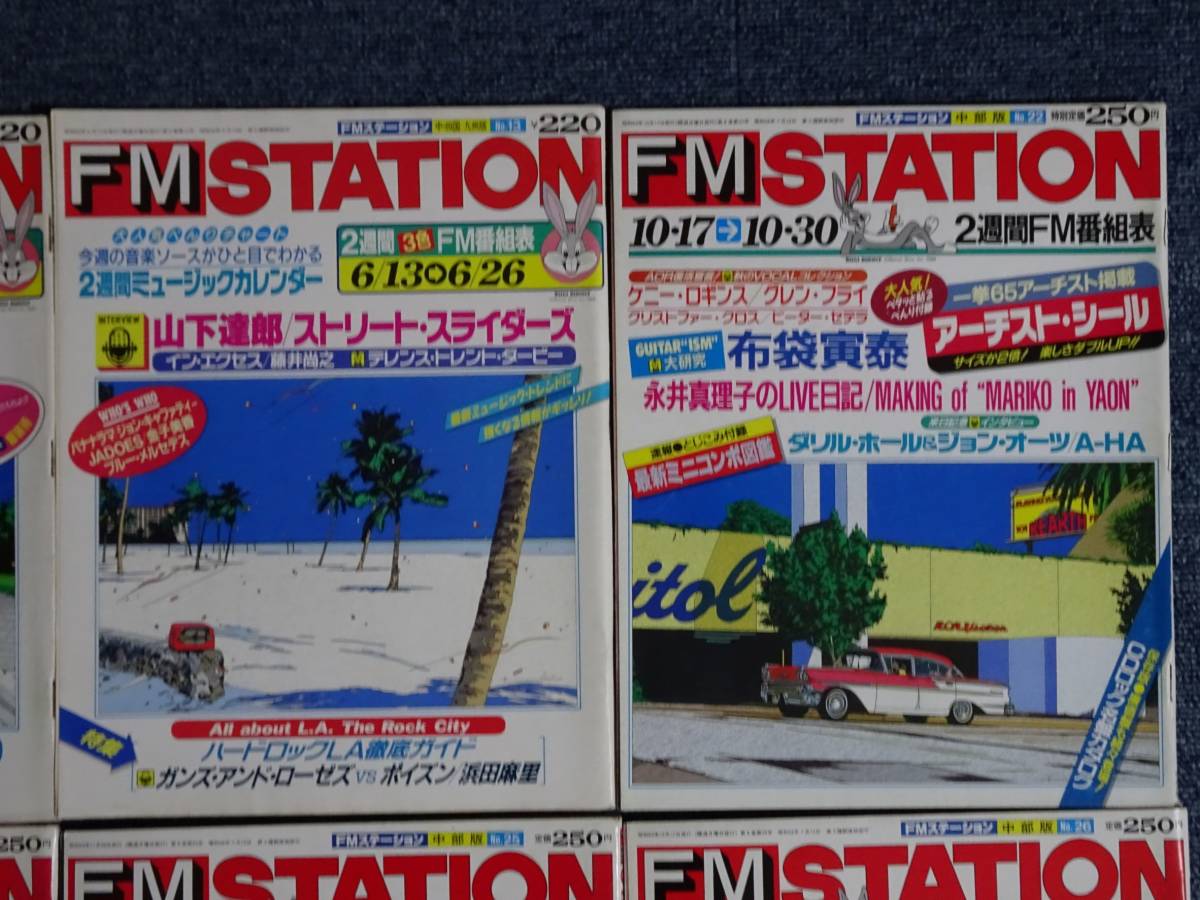

目を引いた鈴木英人の表紙「FM STATION」創刊

寺尾聰の『リフレクションズ』がアルバムとしては史上2作目のミリオンに到達し、大滝詠一の『A LONG VACATION』がロングセラーとなりつつあった1981年7月。

見るからにポップな雑誌が創刊されました。

そう、『FM_STATION』(ダイヤモンド社)です。

FM情報誌としては『FM fan』(共同通信社 / 創刊:1966年)、『週刊FM』(音楽之友社 / 同1971年)、『FMレコパル』(小学館 / 同1974年)に続く4誌目。

先行する3誌と同様、隔週刊ではありましたが、判型は一回り大きいA4判変形(他誌はB5判)で、何よりアメリカのポップアートを思わせる洒落た表紙が目を引いたのです。

イラストを手がけたのは鈴木英人。

前年にイラストレーターとしてデビューした鈴木は山下達郎『FOR YOU』(1982年)のジャケットなど、米西海岸の風景をモチーフにした画風で人気を集め、1988年まで同誌のカバーデザインを担当します。

では先行誌はどうだったか…。

1981年当時、『FM fan』は話題のアルバムのジャケ写、『週刊FM』は人気アーティストの写真、『FMレコパル』はギレルモ・マルディロのユーモラスなイラストが毎号表紙を飾っていました。

西海岸ブームを創出した『POPEYE』のセンスに通じる『FM_STATION』は明らかに異彩を放っていましたが、差別化が図られたのは表紙だけではなかったのです。

エアチェックに勤しむ若い読者のニーズを汲み取った構成

記事面では競合誌が得意としたクラシックやジャズ、オーディオマニア向けの情報よりも、洋邦のロックやポップスを重視。

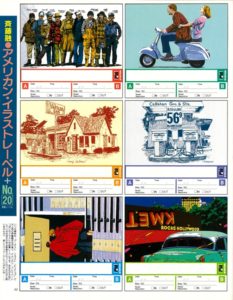

付録として、やはり鈴木がイラストを手がけた切り抜き用のカセットレーベルを挿入するなど、エアチェックに勤しむ若い読者のニーズを汲み取った構成でした。

他誌よりも若年層やカジュアルユーザーをターゲットにした『FM STATION』は当初苦戦したようですが、その後持ち直し、80年代半ばには4誌のなかで最大部数を誇るまでに成長。

同誌が牽引する形でFM情報誌は黄金期を迎えます。

その背景には「コンパクトカセット(以下「カセット」)の普及による、音楽をアウトドアで聴くライフスタイルの定着」がありました。

FM STATIONは好きだったんだけど、おまけのレーベルもっと好みのこないかなーと思ってたわねぇ。

— 元素Fe(Fe=rixxx.) (@FetPom) July 16, 2022

カセットテープを普及させた2つの発明とは?

令和世代には信じられないかもしれませんが、かつて音楽はインドアで聴くものでした。

もちろん街なかで流れる音楽は存在したので、「自分が個人的に聴きたい音楽」という意味ですが、60年代までは部屋に鎮座するステレオコンポやレコードプレイヤーでお気に入りのレコードを聴くしか方法がなかったのです。

その環境を変えたのがカセットという媒体でした。

従来のオープンリールテープや、カートリッジ式の8トラック(通称「ハチトラ」)よりも小型で扱いやすいカセットは70年代に普及したラジカセとともに需要が拡大。

と同時に、レコードやラジオから好きな曲を録音し、それを外に持ち出したラジカセで仲間と聴くという文化が生まれます。

1974年にはオリコンのカセットチャートが創設されたので、市販のカセット(ミュージックテープ)もその頃に市民権を得たと言えるでしょう。

そして70年代後半、音楽ファンの聴取環境を劇的に変える2つの“発明”が市場を席捲します。

コンポーネントカーステレオの登場(1977年)とウォークマンの発売(1979年)です。

以後、それなりに重いラジカセをわざわざ持ち歩かなくても、クルマや街のなかでプライベートに音楽を楽しめるようになります。

そのための必須アイテムがカセットだったのです。

新しい機器とサービスに感じる80年代の社会

さらにもう1つ、その流れを加速させたのが貸レコード業という新ビジネスです。

1980年6月、東京・三鷹にオープンした「黎紅堂」第1号店はたちまち1日18万円を売り上げる人気を獲得。

その成功がメディアで報じられると全国規模で新規参入が相次ぎ、翌年には500店、1983年には1,700店が営業する急成長を遂げるのです。

レンタル料は販売価格のおよそ10分の1。

時間はあるがお金のない学生には願ってもない設定です。

この新サービスにより、我々はレコードを買わずとも聴きたい音楽をカセットにダビングできるようになったのです。

とはいえ、初期の貸レコード店は個人経営の小型店がほとんど。

効率的に利益を上げるためヒットアルバム中心の品揃えで、聴きたいレコードが置いてある保証はありませんでした。

そうなるとレンタルできない音源をオンエアする番組はないか、FM情報誌でまず検索。

該当するプログラムがあればエアチェックするのが習慣となります。

このように新しい機器やサービスが次々と登場した80年代は、日本人が「明日は今日よりも豊かになる」と信じていた時代でした。

第2次オイルショック(1979年~1981年)や、プラザ合意(1985年)による円高の不況はあっても、それはあくまで一時的なもの。

経済は基本的に右肩上がりで成長すると思われていたのです。

実際、日本の実質GDP(国内総生産)は1980年からの10年間で55%も増加。

乗用車の年間販売台数は285万台から510万台へと伸長し、海外に出国する日本人は年間390万人から1099万人へと急増します(参考までにコロナ禍の前、2019年の乗用車販売台数は430万台、出国者数は2008万人です)。

ちょっと前までは高嶺の花だったカーライフや海外旅行が少し頑張れば手が届く――。

そう思えた幸福な時代、消費者の購買意欲を刺激したのが広告だったのです。

国内の広告費は2兆2783億円から5兆5648億円へと2.4倍に増加。

マスメディアで憧れのライフスタイルを提示することで、広告は数々の流行を生み出していきます。

「不思議、大好き。」(1981年)の糸井重里や「おしりだって、洗ってほしい。」(1982年)の仲畑貴志など、コピーライターが脚光を浴びたのも80年代。

タイアップという手法が一般化し、CMからヒット曲が続々と誕生するようになったのも80年代の現象だったのです。

CMに込められたメッセージと、映像にマッチしたシティポップ

当時のCMは動画サイトで確認することができますが、特に華やかだったのは航空、化粧品、飲料、自動車、オーディオといった業種。

ロケ地は都会やリゾート、モデルは美男美女がお約束で(コカ・コーラのCMが最たるものだろう)、「うちの商品(サービス)を利用すればリッチな気分を味わえますよ」というメッセージが溢れていたのです。

そしてそういう映像にマッチする音楽として重宝されたのが、洋楽的なサウンドと洗練された世界観を持つシティポップでした。

テレビ出演を重視しないアーティスト側にとってもCMタイアップは自身の楽曲を世に知らしめる有効なプロモーションツール。

80年代はそこから多くのヒットが生まれたことで両者の蜜月は深まっていきます。

ここでCMを機に知名度を上げたシティポップ系のアーティストを挙げておきましょう。

■ 山下達郎 / RIDE ON TIME(1980年 / 日立マクセル)

■ 寺尾聰 / SHADOW CITY(1980年 / ヨコハマタイヤ)

■ 矢野顕子 / 春咲小紅(1981年 / カネボウ)

■ 杉真理 / バカンスはいつも雨(1982年 / グリコ)

■ 稲垣潤一 / ドラマティック・レイン(1982年 / ヨコハマタイヤ)

■ EPO / う、ふ、ふ、ふ。(1983年 / 資生堂)

■ 山本達彦 / MY MARINE MARILYN(1983年 / 日本航空)

■ 村田和人 / 一本の音楽(1983年 / 日立マクセル)

■ 中原めいこ / 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。(1984年 / カネボウ)

いずれもドライブと相性のいい楽曲ばかり。

当時、友人の車に乗せてもらうときは、彼らのアルバムを録音したカセットや、シティポップ系の楽曲で構成した「マイカセット」を用意するのが常だったのです。

大好きな歌謡曲ももちろん聴いていましたが、海に行くときは杏里やオメガトライブ、夜の街を走るときは角松敏生やユーミンなどにチェンジ。

その方がムードが盛り上がったからです。

手間暇も至福のとき。カセットレーベル

そのカセットづくりに貢献したのが『FM STATION』に挿入されていたカセットレーベル。

鈴木英人のイラストは街やリゾートを舞台にしたシティポップにぴったりでした。

読者は収録曲の内容に合わせて絵面を選び、背表紙のタイトルはレタリングシートで作成。

曲のインデックスはカラフルな蛍光ボールペンで書いていましたが、1本のためにそれだけの手間暇をかけるのが至福のときでもあったのです。

続々と断捨離。FM STATIONのカセットレーベルを大事にしていた頃が pic.twitter.com/M6rcLCTGgF

— ??.???????????????? (@co2design1) July 17, 2022

FM情報誌全盛期の1987年にヒットしたTUBEの「SUMMER DREAM」はそんな青春時代が描かれた1曲。

渚のカセット

好きな歌だけ詰めこんで

夏にアクセルハンドルをきれば

海風がはしゃいでリゾートに向かうクルマのなかでいつもカセットを聴いていた80年代の風景です。