「地球以外にも高度な文明は存在するはずなのになぜ出会わないのか」という疑問をシミュレーションで解説

「宇宙の広さを考えると地球外文明は存在しているはずなのになぜか接触の証拠が見つからない」という疑問は、提唱者の物理学者エンリコ・フェルミ氏にちなみ、「フェルミのパラドックス」と呼ばれて活発な議論の対象となっています。

この理由を説明する仮説の1つに「文明は生存戦略のために他の文明を滅ぼしている」という「黒暗森林仮説」があり、これはシミュレーションで試すことができるといいます。

目次

フェルミのパラドックス

途方もなく広い宇宙の中には人類のように高度に発達した文明が必ず存在するはずであり、地球に訪れたことはないにしても、別の文明同士が接触した証拠くらいはどこかに存在しているという考えは多数の人が抱くものです。

しかし、そのような証拠を人類が発見したことは一度もないため、この問題は「フェルミのパラドックス」と呼ばれて議論されています。

この問題に対する意見の1つとして挙げられるのが「黒暗森林仮説」です。黒暗森林仮説には2つの前提があり、1つは「ある文明が他の文明の存在を一方的に知ったとしても、相手文明とは物理的にも文化的にも深い隔たりがあると考えられるため、お互いに理解し信頼し合うことはできない」というもの。

仮にお互いが善意のある文明だったとしても、意思疎通が困難な状況下では無用な対立や不安が生じ、「疑惑の連鎖」が起こってしまうというのが前提の1つです。

もう1つは「相手がどんなに技術的に劣っていたとしても、今後飛躍的に発展する可能性があるため、いつかこちらの存在に気づくかもしれない」というものです。

仮に「文明を見つけたが接触せずに隠れる」という選択をしたとしても、いずれ相手から発見されてしまう可能性があるわけで、そうなると改めて1つ目の問題が浮上してくるということです。

このような前提のもとでは、別の文明を認知してしまった文明は隠れることもコミュニケーションをとることもできません。

文明存続のためにとれる最も安全な行動は「ひっそりと影を潜め、自らの存在を決して暴露せず、他の文明を見つけ次第相手を一掃すること」だというものであり、それらが実行された結果、文明同士の接触の証拠が見つからないというのが黒暗森林仮説です。

この説はSF小説の「三体Ⅱ 黒暗森林」に登場して以降、瞬く間に話題を呼びました。

宇宙人が傘を置き忘れる場所第1位 pic.twitter.com/K1SofIazAe

— 柳葉 (@dome3sakamoto) October 13, 2022

文明同士が接触する可能性は低い

さて、そんな黒暗森林仮説をシミュレーションで実行できるようにしたというのがSF作家のアリストテレス・エバンゲロス氏です。

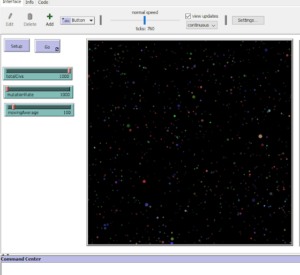

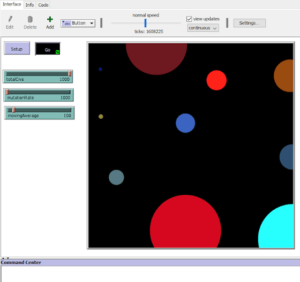

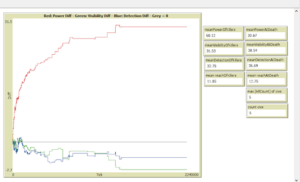

エバンゲロス氏が作成したシミュレーションの画面の一部はこんな感じ。

画面に見える色付きの円はそれぞれ1つの文明を表しています。

文明はそれぞれ「力」「可視性」「検出しきい値」「リーチ」という4つの属性をもっており、時間(ティック)ごとに、確率により各属性の値が1ずつ上下します。

リーチ(半径)が大きくなり、他の円と接触した場合、「比較」のステップが始まります。

比較のステップでは、2つの文明の間で力と可視性、検出しきい値が比較されます。

ここで片方の文明が他方の文明を一方的に見ることができる場合、つまり「検出しきい値が相手の可視性より高い場合」かつ、相手より強い力を持っている場合、相手文明を滅ぼします。

円の色はそれぞれの属性を示し、赤色は力、緑色は可視性、青色は検出しきい値を表しています。

各円の色はそれぞれの文明の特徴を示しており、例えば下部にある赤い円は力が強く、緑色成分がほとんどないことから可視性が低い(見つかりにくい)うえ、青色もほとんどないことから検出しきい値が低い(他者を見つけやすい)ということを表し、かなり強力な文明であることが分かります。

仮に真緑の円ができあがった場合、その文明は見つかりやすく、他者を見つけにくく、力が弱いことが分かります。

赤と青の成分が高い紫色の場合、力は強いものの他者を見つける力が弱く、他者からも見つかりにくいため、ほとんど争いに巻き込まれない可能性が考えられます。

シミュレーションはおおよそこのような仕組みで動きます。

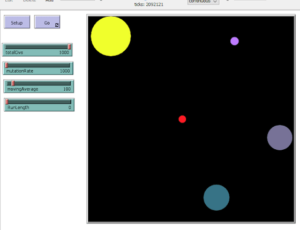

エバンゲロス氏が1000個の文明を用意して実験を行ったところ、しばらくたった後に残った文明は5つだけとなってしまったとのこと。

残ったこれらの文明同士が接触する可能性は低く、この状態のままシミュレーションが永続する可能性も十分にあるそうです。

向こうも地球を見つけてくれない

さらに、シミュレーションには「滅ぼす側と滅ぼされる側の平均属性の差」を移動平均で表したグラフも表示されますが、ここから興味深いことが分かるとのこと。

赤い線(力)は基準となる灰色の線を大きく上回っていますが、これは滅ぼす側の値が滅ぼされる側の値よりはるかに高かったことを示しています。

反対に緑(可視性)や青(検出しきい値)は基準線を下回っていますが、これは滅ぼす側の値が滅ぼされる側の値より低かったことを意味します。

力の強い文明が力の弱い文明を滅ぼせるという仕組み上、時間がたつにつれて残った文明は一様に強い力を持ったものになります。

さらに、滅ぼす側は滅ぼされる側よりも検出しきい値が低い傾向にあり、言い換えると他者を見つける能力にたけていたそうです。

296号を佐倉から富里に向かって走ってたら とある会社の敷地に楽しげな宇宙人発見??

一緒に混ぜて欲しい~ pic.twitter.com/0Gk2hcm47K— yuka_yura (@inemurinezumi) October 16, 2022

しかし、可視性に関してはややバラつきがあり、いくつかの比較ステップでは「可視性の低い文明が可視性の高い文明に滅ぼされる」ということが起こったそうです。

つまり、いくら他者から見つかりやすい状態であったとしても、力と他者を見つける能力さえ高ければ関係ないということです。

シミュレーションにおいて、可視性という属性は常に中立的だったとエバンゲロス氏は評価しました。

エバンゲロス氏は総まとめとして「数十億年前の宇宙には多数の文明があふれていたものの、私たちはシミュレーションの後期に生きているために、他の文明に遭遇する可能性が低くなっているということが考えられます。

反対にシミュレーションの初期にいる可能性も十分にあり、滅ぼされた文明が残した隙間にいるだけかもしれません。

その場合私たちは次の比較を待つのみですが、これにはおそらく何百万年もかかるでしょう」と述べました。