ゾフィー 名前の秘史を初代『ウルトラマン』時代から発掘!

『ウルトラマン』の最終回で、ゼットンに敗れたウルトラマンを迎えに来た、もうひとりのウルトラマンをあなたは覚えているでしょうか。

その名は、ゾフィー。

ウルトラマンとハヤタ隊員に新たな命を持ってきた、光の国からの使者の登場には、さまざまなバックグラウンドストーリーが秘められていたのです。

目次

ウルトラマンの“仲間”の誕生

1966年1月から放送された『ウルトラQ』が大人気のなか、『ウルトラマン』は撮影準備に手間取ります。

そのため、『ウルトラマン』のクランクインは、1966年7月放送開始にもかかわらず、1966年3月中旬までずれ込んでしまい、以降、『ウルトラマン』の最大の敵は、厳しいスケジュールでした。

円谷プロダクションは対策を練り、撮影に時間を要する特撮班を2班に分け、並行して4話分の特撮パートを撮影する体制をとるようになります。

それでも、フィルムの完成が放送ギリギリという状態を打破できず、TBS映画部は、断腸の思いで人気絶頂の『ウルトラマン』を3クール(39本)で終了させることを決定したのです。

この決定の時期は、第36~37話の脚本作業を開始する少し前のようで、『ウルトラマン』の企画者の一人であり、メイン脚本家である金城哲夫氏にとって、最終回の「さらばウルトラマン」の構想と執筆は、短時間で行われたものと推測できます。

そんなバタバタな状況のなかで、後の「ウルトラマンシリーズ」にとって重要な事項が決定しました。

それが、M78星雲-光の国の同朋であり、後に登場するウルトラマンたちのリーダー“ゾフィー”の登場です。

公式の映像媒体で彼の名前が「ゾフィー」に統一されたのは1984年の「ウルトラマンZOFFY」なはずだけど、紙の資料の話なるとわからないんだよなぁ

タロウまでは「ゾフィ」で統一されてたはず。レオは分からん!!(文字では出てきていないので

— イゴマス (@EIGA_DOROBO_K1) June 23, 2022

ゾフィーの役割とその必然性

ゾフィーは、ウルトラマンを宇宙へ連れ帰るために登場しますが、前述のとおり、その登場は急遽考えられたものと推測されます。

シリーズ構成の観点からは、『ウルトラマン』を宇宙へ帰すためには、人類の自立が絶対に必要でした。

それを1エピソードで行うため、ウルトラマンがゼットンに敗北し、そのゼットンが科学特捜隊に倒されるという展開が導入され、その展開に対応してウルトラマンを迎えにくる者が必要となったのでしょう。

そんな流れから、彼らにはなんらかの背景が必要となり、そこから「宇宙警備隊」なる存在も明らかになります。

ゾフィーとは、“叡智”を意味するギリシア語名詞のソピアー(Σοφια)のドイツ語圏における表記で、本来は女性名ですが、そのあたりは金城哲夫氏の遊びでしょう。

なお、『ウルトラマン』では、脚本の表記でもアフレコの発音でも、彼の名は「ゾフィ」となっています。

1972年の『ウルトラマンA(エース)』や翌年の『ウルトラマンタロウ』のサブタイトルでも「ゾフィ」表記ですが、劇中での発音は明確に「ゾフィー」で、印刷媒体での表記が「ゾフィー」で統一され始めるのは、この前後のこととなります。

そして、彼の姿かたちについて。おそらく『ウルトラマン』の最終回において、宇宙恐竜ゼットン以外のキャラクターデザインを起こし、スーツを造形する時間と予算は、なかったものと思われます。

そのため、ゾフィーのスーツは、にせウルトラマンに流用されていた“Aタイプ”と呼ばれるウルトラマンのボディが使用され、マスクのみが“Cタイプ”のウルトラマンのマスク原形から新規に製作されています。

その際、外見的な特徴をつけるために、ボディの赤いラインをウルトラマンとは変え、後にスターマーク、そして“ウルトラブレスター”と呼ばれることになる突起が、胸や肩に付けられます。

そして、頭部のトサカ部分が黒く塗装されました。

飛行用のプロップでもそこは黒くなっているのですが、セットの照明や映り込みの関係で黒く見えるだけと誤解されたらしく、『ウルトラマンA』での再登場において、ゾフィーのマスクはウルトラマンと同様の塗装が施されることになります。

ゾフィーはちゃんと名前があるのにウルトラマンに本名が無いの確かに不自然だし、そりゃそうだよねって感じ。一応シンに出てくるウルトラマンの名前であって初代マンの本名じゃないのは注意ね(大体の人は分かってると思うが)

— ??ネガティヴ古寺?? (@meronsparking) June 18, 2022

ゾフィーの名前 その変遷

ゾフィーには、まだまだ意外な歴史があります。

放送当時の60年代、70年代には、ビデオなどは当然なく、マスコミへ配布される資料は少なく、ついでに大人の熱狂的なファンもほとんどいなかった時代でした。

そのような中、『ウルトラマン』の最終回に登場する、ゼットンを操る宇宙人とゾフィーがなぜか混同される事態が起きてしまいました。

その原因は、円谷プロが作成して関係各所に配布した手書きの設定資料らしいのです。

この資料には、最終回の敵が「怪獣名=ゾフィ、英文=SOURFY、通称=宇宙人」とされていて、「ゼットンを自由にあやつる」「弱点=スーパーガン」といった特性も明記されていました。

そのため、『ウルトラマン』が終了しても、なお熱かった「怪獣ブーム」に乗って出版された児童向けの書籍や雑誌のいくつかにおいて、この資料が原因と思われる、情報の混同が起きることになるのです。

そのひとつが、講談社の少年雑誌『ぼくら』の記事です。

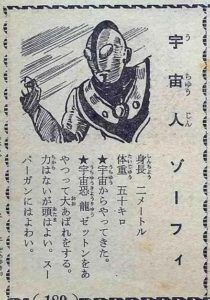

1967年8月号の怪獣特集と同年11月号の別冊付録『新・怪獣百科事典』において、「宇宙人ゾーフィ」が紹介され、「宇宙恐龍ゼットンをあやつって大あばれをする」とされているのです。

この「ゾーフィ」は、「SOURFY」の記述からの誤解かもしれません。

じつは、『ウルトラマン』最終回の放送前に発売された『週刊朝日』1967年4月7日号の怪獣特集のなかでも、文字のみなのですが「ゼットンを操る宇宙人、ゾフィ」という記述があります。

ただ、円谷プロの資料は4月付で作成されているので、スケジュール的にはこれのせいとは言い切れず、真相は藪の中。

ただ、『ウルトラQ』が巻き起こしたブームに対応する、怪獣やヒーローを巡るメディア展開の黎明期に、関係者の熱意ゆえのこのような「事件」が起きていたことにはある種の感銘を受けます。

このような行き違いですら、関わる人間たちの「勢い」と「熱意」ゆえだと感じることができるのです。

ちなみに、ゼットンを操る、ケムール人の頭部を流用した「謎の宇宙人」ですが、1968年の『ウルトラマン』の地方局に向けた番組販売のパンフレットにおいて、晴れて“ゼットン星人”と命名されることになります。

ゾフィーはこの後も、M87光線を必殺技に、『ウルトラマンA』以降、度々ウルトラ兄弟のピンチを救うために地球を訪れます。

火山怪鳥バードンとの戦いでは命を落とし、ウルトラマンタロウに招待されたウルトラ兄弟そろってのバーベキューパーティーでは、ただひとり混ぜてもらえない(この時点では、まだ人間態をもっていなかったため)など、不遇な目にあいながらも、ウルトラ兄弟の「長男」としてがんばり続けるゾフィーは、やっぱりみんなの理想の「お兄さん」ではないでしょうか。

NHKでやってたウルトラマン1話視聴

「名なんか無いよ」

ゾフィーも後追いで生まれた存在だから、当初は名前て概念も無い存在として扱っていたのかも

単に名乗らなかっただけかも

いずれも良い??

— フールビズ (@fool_biz) June 20, 2022